“Eres como un personaje de caricatura”, me dijo. “Usas la misma ropa todos los días”.

Lo dijo a manera de observación íntima, como las que uno hace después que llevas mucho tiempo conociendo a alguien. Te echas el pelo hacia la derecha. Cuando comes helado, te lo sirves en una taza. Siempre llevas una chaqueta de cuero negra. Te conozco.Y sí me conocía. Más bien, conocía una caricatura que había creado y cultivado meticulosamente. La mujer que mostraba al mundo en Instagram y Facebook. Esa persona creativa y ocurrente, siempre insensible y nunca cursi ni necesitada.

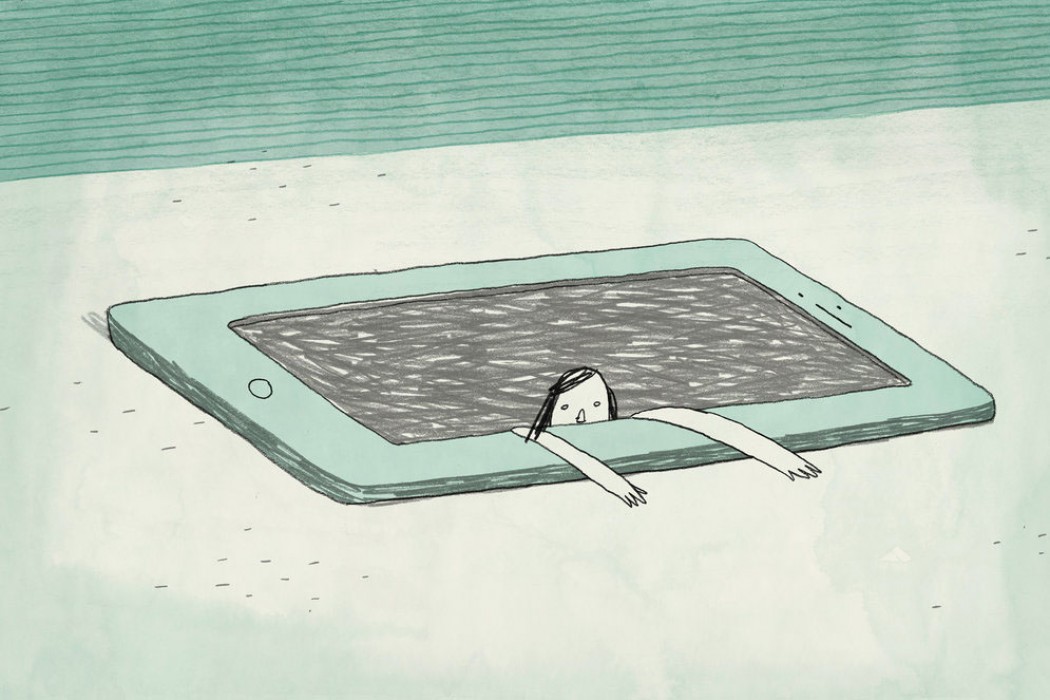

Esa otra yo nació a partir de como me presentaba en las redes sociales, pero con el tiempo (y supongo que en aras de la uniformidad), se desprendió de la pantalla y asumió mi personalidad también en la vida real. Y cuando una domina lo que es básicamente una actuación escénica de una misma, puede resultar difícil salirse del personaje.

Hubo un tiempo en el que me permitía ser más de lo que podía caber en una pantalla. Un tiempo en el que aceptaba mis contradicciones y deseos con menos temor a la vergüenza o al rechazo.

Hubo un tiempo en el que decía palabrotas frente a mis amigos y bendecía la mesa frente a mi abuela. Cuando empecé a usar labial después de ver Ni idea y tenis después de ver Duelo de Titanes. Me peinaba el cabello para todos lados, comía helado sin fijarme en qué me lo servía y usaba chaquetas de todos tipos y colores.

Desde entonces, he comprimido esa variedad —más bien la he eliminado— para convertirme en la esencia de la buena onda en una chica: un rostro, dos brazos y una chaqueta de cuero negra.

Estaba renuente a cambiar mi personaje a mitad de la temporada, a convertirme en alguien más abierta y –¡Dios me libre!– más dispuesta a amar.

Así que fue una especie de validación cuando Joe se enamoró de ella, la yo de la chaqueta de cuero. Él era brillante, el tipo más divertido de nuestro programa de escritura de guiones para televisión y mi contraparte “buena onda” ideal. Nos vi de inmediato en la pantalla: éramos perfectos.

Y lo mejor de todo: él pensaba que yo le gustaba más de lo que él me gustaba a mí, lo cual también era perfecto, porque me daba ventaja. Yo estaba por encima del amor, de las complicaciones emocionales, dedicada a objetivos más elevados.

De cuando en cuando, Joe me reclamaba ese desequilibrio. Nos encontrábamos en un parque en la Segunda Avenida y la calle 10, y me decía que lo volvía loco y que no sabía cómo se podía ser así de indiferente como yo.

Claro está que yo no era imperturbable en absoluto. Durante los muchos meses que estuvimos juntos, cuando pasamos de ser amigos a más que amigos, me había enamorado perdidamente de él. El monosílabo de su nombre había comenzado a juguetear en mi boca permanentemente y siempre estaba pensando en él.

Sin embargo, estaba renuente a cambiar mi personaje a mitad de la temporada, a convertirme en alguien más abierta y –¡Dios me libre!– más dispuesta a amar. Él se había enamorado de mi yo buena onda, la desapegada, y entonces seguí siéndolo. Y él se aburrió.

Así sucede con los programas de televisión de media hora. La uniformidad puede aburrir. Los personajes con una relación indecisa tienen que acabar juntos y, para cuando eso sucede, el programa se acerca a su temporada final. Lo interesante está en el proceso y, cuando eso se agota, los programas se cancelan.

Como una reacción alérgica contra el desamor, mi cuenta de Instagram enloqueció, con un solo objetivo en mente: Joe. A través de cientos de pantallas, le gritaba: “¡Aquí estoy! ¡Soy divertida! ¡Mira, estoy en esa taquería que te mostré!”

Los me gusta que me daban mis seguidores apaciguaban muy poco mi incesante necesidad de la ciberaprobación de Joe. “Que le guste otra vez, que le guste otra vez” se convirtió en mi mantra inconsciente.

Pero ya no le gusté, y cada vez que no le gustaba, el desamor se sentía como una bala tibia que me explotaba en el pecho. Me echaba en el sofá y me apretaba el estómago tan fuerte como si estuviera tratando de escupir la metralla que sentía en la garganta. Sabía que nadie más podía extirparla por mí porque nadie más sabía que estaba ahí.

Me daban pena las personas a las que veía expresar públicamente sus añoranzas románticas en Instagram, pero al mismo tiempo me daban envidia. Ahí estaban, cobijadas con apoyo y consuelo. Si no se curaban por completo, al menos la enfermedad parecía durar menos. Mientras tanto, cada vez que me retorcía, sentía esa bala tibia que arañaba mis adentros. Temía que se fosilizara y se quedara incrustada ahí para siempre.

En un esfuerzo por calmarme, le escribí cartas a Joe —a la antigua, en una libreta y con bolígrafo— que parecían como un ritual ancestral: usaba toda la mano y no solo mis pulgares. Mientras veía embobada los remolinos que se formaban con su cabello durante clase, escribía todo lo que quería que pasara: que él criticara mi redacción y acariciara mi cabello mientras veíamos la serie Curb Your Enthusiasm en su espantoso futón, que me dejara leer sus obras de teatro y poder creer que me adentraba más en su corazón.

En lugar de entregarle las cartas, las quemaba, tratando de reducir a cenizas ese lado de mí y fracasando en el intento.

Día tras día, hora tras hora, el muro de mi Instagram se volvía más maniático, molesto y petulante. Las publicaciones que antes eran un gesto romántico se convirtieron en pequeños dedos haciendo una seña obscena, pixelada.

Joe comenzó a darse cuenta, pero en lugar de volver a enamorarse de mí por arte de magia, se sintió dolido y molesto. Yo me mostraba fría sin ninguna razón y publicaba fotos de fiestas que hacía a las que no lo invitaba, fotos de mí en distintos sitios cuando le había dicho que estaría estudiando y piezas de arte que hacía, pero que no le había mostrado.

A cambio, me enviaba mensajes de una honestidad palpable: “¿Por qué no me invitaste?” “¿Por qué te portas así?”

Ah, pues porque así soy. Soy divertida e insensible y me olvidé de ti por completo.

Y así seguimos y me dediqué a la hermosa caja que estaba haciendo para mí. Una caja de zapatos cubierta de imágenes y bisutería. Era como el féretro de un periquito, por si había que enterrar uno. Por las noches soñaba con Joe y en la mañana publicaba algo optimista y llamativo. Pero siempre era oropel, nada que brillara de verdad. Y rezaba porque nadie se diera cuenta.

Todos los días pensaba en arrancarme esa máscara, pero no podía; la chica a la que personificaba estaba en todas partes y me daba miedo que se hubiera convertido en una autómata.

Publiqué una foto de mí sentada al lado de una camiseta que decía: “The World Shook at Adam’s bar mitzvah, 1995” (el mundo se estremeció en el Bar Mitzvá de Adam, 1995) con un pie de foto ingenioso sobre los tiempos más sencillos, antes del calentamiento global. Una chica que me sigue, con quien he hablado unas cuantas veces, me dijo que era muy “mi marca”.

Mi marca, es decir: divertida, desenfadada, desapasionada, realista.

Soy como la directora ejecutiva de mi propia empresa, así que estoy familiarizada con mi marca, pero su éxito no me emociona tanto como antes. En lugar de sentirme validada con su comentario, me apachurró. Apenas conocía a esta chica y, sin embargo, ella ya me conocía, conocía mi “marca” y a mí me embargaba el deseo de decirle que era mentira, que tengo el corazón roto.

No puedo decir con seguridad que ser más honesta con mis amigos, hacer una extensión de mi “marca” para que incluyera algo de profundidad, romanticismo y dolor, hubiera ayudado. Lo que sí puedo afirmar es que aferrarme a la continuidad ha hecho que no me soporte y sienta escozor: es como si me hubiera pegado una máscara al rostro. Todos los días pensaba en arrancarme esa máscara, pero no podía; la chica a la que personificaba estaba en todas partes y me daba miedo que se hubiera convertido en una autómata.

Este año, Joe y yo estamos en una clase juntos, y él se siente incómodo con mi presencia. Parece que no le he hablado desde hace siglos.

“¿Qué onda?”, le digo con el tono indiferente y de caricatura de mi personaje. “Hace como dos segundos que no nos vemos”.

En ese momento, no soy la mujer que se cambió de ropa cinco veces antes de llegar, que tosió varias veces hasta que su voz adquirió la carraspera perfecta, que se exprimió la noche antes, tratando de eliminar de su cuerpo todos los restos que había de él en mí, pesados y tóxicos bajo aquella piel.

Si una persona pasa ocho años construyendo una casa (sin importar lo incómoda o fea que sea; sin importar lo impráctica o poco iluminada), se vuelve casi imposible derribarla. Más o menos ése es el tiempo que invertí en construir mi personaje de las redes sociales, para convertirme en la chica buena onda que mostraba en Instagram y Facebook.

La construí sin tener un anteproyecto, sin saber que se convertiría en un muro sin puertas. Esa mujer ha impedido que busque citas por internet, porque eso querría decir que me importan las historias de amor. Ha evitado que me vista de rosa, porque eso me haría demasiado femenina. Ha hecho que no muestre públicamente mi desconsuelo, que no llore en los asientos anaranjados del metro, que no aparezca ante la puerta de Joe con las cartas que escribí, porque eso querría decir que no soy “buena onda”.

Hace poco, esta mujer trató de impedir que escribiera esto, para que no admitiera mi dolor ante el mundo.

Pero lo escribí de todos modos, y eso ya es algo.

Fuente: NY Times